- INFO POINT

- Di Silvano Lova

- Dove: Princeton

- Stato: Edificio concluso

Architettura come Luce

Spazi espositivi e musealiNel cuore della Princeton University, dove i sentieri del campus si intrecciano con la quiete del sapere e i secoli si fanno trama, si apre una nuova casa per l’arte. Non un museo nel senso consueto, ma un organismo di luce, di ombra e di silenzio progettato da David Adjaye: architetto ghanese-britannico che ha fatto del dialogo tra materiali, culture e storie la propria lingua di fondazione.

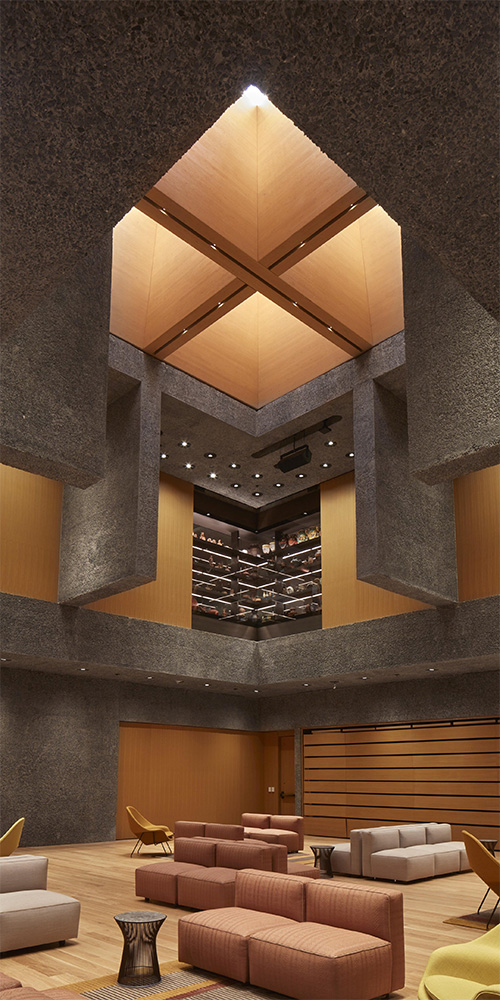

Il nuovo Princeton University Art Museum nasce come gesto di continuità e metamorfosi. Dove un tempo sorgeva il vecchio edificio, oggi si estende un paesaggio costruito di sette padiglioni: corpi architettonici che si incastrano e si aprono, articolati intorno a una grande sala centrale a tripla altezza, da cui si irradiano archi rampanti e scorci di vetro. La materia – pietra, legno, metallo, vetro – non si limita a delimitare: diventa un’eco, una voce.

Adjaye parla di “trasparenza culturale”, un principio che va oltre la visione. Le superfici riflettono il cielo, ma anche la storia, l’identità molteplice di una collezione che oggi conta oltre 117.000 opere, dalle civiltà antiche alle ricerche contemporanee. Ogni galleria, con dimensioni variabili dai 13 ai 370 m2, custodisce una scala propria, un ritmo, una densità. Alcune sono intime come una cappella, altre si elevano fino a 5,5 metri, abbracciando la monumentalità senza mai tradire l’intimità del gesto umano.

Camminando all’interno, si avverte una tensione tra l’ordine e il fluire: le volte sembrano respirare, la luce naturale scivola lungo i muri, si frange sulle superfici, cambia con le ore e con le stagioni. Non è solo un gioco estetico, ma una dichiarazione d’intenti: l’arte vive di temporalità, e l’architettura deve permetterle di mutare.

La storia del museo è un racconto di resilienza. Nato nel XVIII secolo, il primo nucleo della collezione fu distrutto nel 1777 durante la battaglia di Princeton; poi ancora cancellato da un incendio nell’Ottocento. Ogni volta, da quelle ceneri, l’università ricominciò. Il nuovo edificio non è solo un ampliamento fisico (ora 13.500 m²), ma una rinascita spirituale. Ogni pietra sembra contenere l’eco delle perdite, la memoria della ricostruzione.

Adjaye – che nel tempo ha dato forma a luoghi di profonda identità, dal Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericana di Washington al Memoriale per l’Olocausto di Londra – ha qui costruito un tempio laico del sapere. Il suo linguaggio architettonico si muove tra la gravità della materia e la leggerezza dell’idea. Le facciate in rame brunito dialogano con il paesaggio del campus; le ampie vetrate aprono squarci che riflettono il cielo e la vegetazione. Dentro, il tempo sembra dilatarsi, come se lo spazio stesso fosse stato progettato per la contemplazione.

Spazi che uniscono, non impongono

Il museo non si impone, ma si innesta nel contesto: i volumi, distribuiti con armonia, lasciano respirare la piazza e i percorsi pubblici. Le corti interne diventano giardini, spazi d’attesa, luoghi di transito e di pausa. L’architettura qui non domina, ma accoglie. È un gesto politico e poetico insieme: restituire alla comunità universitaria e cittadina un luogo dove la conoscenza non è più solo studio, ma esperienza sensoriale e collettiva.

Il nuovo Princeton University Art Museum è anche una macchina di luce. Ogni finestra, ogni taglio di prospettiva è studiato per creare un dialogo costante tra esterno e interno. Di giorno, la luce filtra e scolpisce. Di notte, l’edificio si accende dall’interno, come una lanterna. La trasparenza diventa metafora di apertura intellettuale: vedere ed essere visti, custodire e condividere.

Il percorso espositivo è pensato come un viaggio fluido. Non esiste una linearità cronologica: le opere si incontrano, si confrontano, costruiscono costellazioni inaspettate. Un vaso etrusco può convivere con una scultura africana, un dipinto impressionista con una fotografia contemporanea. L’architettura, con i suoi passaggi graduali, favorisce questo attraversamento. È un luogo di ibridazione, dove la distanza tra le epoche si riduce e dove la memoria diventa contemporanea.

Dietro la monumentalità, c’è un pensiero intimo: Adjaye concepisce il museo come un “luogo di raccolta”. Ogni stanza è un respiro. Ogni curva, una pausa. Ogni soglia, un invito. Non c’è grandiosità gratuita: tutto tende a un equilibrio di percezioni, alla possibilità di perdersi e ritrovarsi.

L’inaugurazione, avvenuta il 31 ottobre con una cerimonia lunga ventiquattro ore, celebra non solo la conclusione di un cantiere, ma l’apertura di una nuova geografia dell’immaginazione. Il museo diventa un ponte: tra studenti e pubblico, tra passato e futuro, tra conoscenza e emozione.

Il progetto, avviato nel 2018, ha attraversato anche momenti complessi – inclusa la decisione dell’università di prendere le distanze dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto lo studio di Adjaye. Eppure, come spesso accade alle opere che toccano il simbolico, la costruzione ha superato il nome del suo autore, trovando compimento sotto la supervisione dello studio Cooper Robertson. L’edificio ora esiste come realtà autonoma, oltre le vicende umane, come fanno i luoghi destinati a durare.

Ciò che resta è il senso profondo del progetto: un’architettura che non rappresenta, ma trasforma. Il visitatore, attraversando la grande sala e fermando lo sguardo nelle gallerie laterali, sente di essere parte di qualcosa di più vasto. La percezione del sé si dissolve, e ciò che emerge è l’esperienza collettiva dello spazio, dell’arte, della luce.

Forse è questo il dono più grande di Adjaye: ricordarci che un museo può essere più di un edificio, più di un contenitore. Può essere una soglia – fra ciò che siamo e ciò che immaginiamo di poter diventare.

E nel silenzio sospeso del campus di Princeton, tra le ombre che si allungano e le luci che filtrano tra i padiglioni, l’arte trova una nuova dimora. Un luogo dove la materia si fa respiro, e il pensiero diventa architettura.